« Peu importe la technique, on doit d’abord aimer ce qu’on traduit » (Rachida Sadouni, universitaire, traductrice)

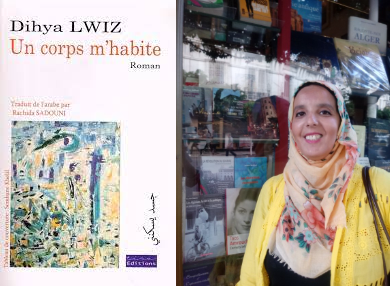

Pour Rachida Sadouni, traductrice, maître de conférences à l’Université Blida 2, auteure de nombreux ouvrages, la traduction est avant tout un travail de longue haleine qui convoque toutes techniques nécessaires pour venir à bout de son objectif ultime. Ayant traduit de l’arabe un roman intitulé Un Corps m’habite, Rachida Sadouni souligne encore que « peu importe la technique, on doit d’abord aimer ce qu’on traduit, et surtout garder en tête que la technique de traduction change d’un (une) traducteur (traductrice) à un (e) autre en fonction de ses centres d’intérêt, du type de traduction (technique, générale.) »

« Traduttore, traditore », c’est une paronomase insignifiante pour vous, dans la mesure où nous constatons dans votre texte traduit une exactitude, une crédibilité, une fidélité et une authenticité par rapport au texte original. Comment procédez-vous pour traduire vos textes ?

Honnêtement, je ne suis pas une technique précise. C’est le premier contact avec le texte original par le biais d’une lecture intégrale qui me fait décider si je veux (et je peux) traduire ce texte. Autrement dit, peu importe la technique, on doit d’abord aimer ce qu’on traduit, et surtout garder en tête que la technique de traduction change d’un (une) traducteur (traductrice) à un (e) autre en fonction de ses centres d’intérêt, du type de traduction (technique, générale, littéraire…), et également, de la volonté et de la patience du traducteur (de la traductrice) à aller jusqu’au bout de traduire.

Un corps m’habite de Dihya LWIZ est un roman que vous avez traduit et qui rappelle incontestablement Nedjma de Kateb Yacine. Pouvez-vous nous donner une petite esquisse de cette histoire fabuleuse ?

D’après ma lecture de ce roman et l’autobiographie disponible de l’auteure –que son âme repose en paix-, j’ai conclu que l’histoire relatée dans Un corps m’habite n’est pas autobiographique. Dihya Lwiz parle au nom de beaucoup de jeunes filles algériennes qui vivent entre l’enclume des traditions et le marteau de l’émancipation. En effet, ces filles qui font le mauvais choix de se marier avant de terminer leurs études.

La romancière relate l’histoire de Farida qui au cours d’une fête organisée par une amie rencontre par un pur hasard sa fille Ahlem, qu’elle a abandonnée à sa naissance quinze ans plutôt. Ahlem élevée par son père et sa belle-mère. Farida mariée traditionnellement à l’âge de dix-huit ans et divorcée un an plus tard, a décidé d’abandonner Ahlem et de poursuivre ses études universitaires. Après bien des tourmentes qui durèrent des années, elle put enfin se construire un avenir meilleur. Mais cette rencontre inopinée avec sa fille la plonge dans un flash-back tout au long du roman, sous forme de lettres adressée à Ahlem.

La fin du roman est triste car Farida décède et son amie de longue date (dont j’ai oublié le prénom hhhhh) remet à Ahlem les lettres écrites par sa mère.

L’histoire relatée par Louiza s’inspire de la réalité, car nous observons que les faits se déroulent dans un cadre spatio-temporel précis comme Béjaia, le salon de Farida, le jardin. Aussi, le roman narre des faits anthropologiques comme les évènements festifs (mariage). Comment qualifiez-vous ce type de roman ?

Personnellement, je trouve que ce roman ressemble à beaucoup d’autres de par le fait qu’il utilise comme vous venez de le dire « un cadre spatio-temporel précis », autrement dit, qui existe dans la réalité. Mais comme tout roman, celui-ci est jalonné par la fiction que requiert toute œuvre littéraire. Comme le romancier est le miroir de sa société, Dihya Lwiz a fait miroiter ici toutes les composantes de la société algérienne conservatrice entre le passé et le présent.

Pour convaincre le lecteur, la romancière a fait appel à des périodes de l’histoire bien précises, telles que la décennie noire ; des traditions, le mariage traditionnel, la nuit de noces ; des villes comme Alger et Béjaïa ; la situation familiale entre riches et pauvres…

Il y a une relation intime entre le traducteur et l’auteur. Cela se manifeste dans le choix particulier de l’écrit pour lequel opte le traducteur. L’amour de l’écriture qui vous habite, depuis des années, que nous trouvons également chez Louiza : « J’ai décidé finalement de t’écrire, car seule l’écriture guérit les blessures. ». Aussi, Louiza est une lectrice multiple, tout comme vous. Comment choisissez-vous vos textes à traduire ?

(Rires !) Ce sont plutôt les textes qui me choisissent ! Je n’appellerai pas ceci un choix de ma part. Il faut qu’il y ait d’abord un coup de foudre entre moi-même et l’œuvre à traduire. C’est le premier contact que j’ai mentionné précédemment, qui me lie avec l’œuvre par la lecture qui me dicte si je peux foncer ou non !

Précisément pour ce roman dont j’ignorais l’existence jusqu’à récemment (avant sa traduction), j’effectuais une recherche sur Google sur les femmes écrivaines algériennes pour les besoins de la rédaction d’un article scientifique. C’était en décembre 2017. Je tombe par hasard sur l’auteure. Ce qui m’a émue en premier lieu c’est sa courte vie sur Terre (décédée en juin 2017) et la richesse de ses productions littéraires malgré son départ précoce. Je voulais à tout prix faire connaître cette auteure au public francophone, algérien d’abord, et puis, étranger. Une sorte d’hommage.

Mais je dois préciser que la nature de la traduction (littéraire, technique, politique, journalistique, sportive, audio-visuelle,…) repose en grande partie sur les champs d’intérêt du traducteur (traductrice) lui-même (elle-même). Ainsi, pour traduire la littérature, il faut indubitablement avoir des connaissances solides en littérature et la diversité culturelle. Le premier moyen pour réussir cela reste bien la lecture.

Louiza est un véritable symbole de la diversité linguistique et culturelle, car elle parle le Tamazight et écrit superbement en arabe. Je pense que votre choix de son roman est réfléchi.

Pas du tout. Comme je viens de le citer plus haut, j’ai découvert cette auteure et son roman par hasard. Un coup de foudre est né. J’ai contacté immédiatement, par email, le directeur de la maison d’édition Tira, M. Brahim Tazaghart, pour m’enquérir des droits de traduction et de publication. M. Tazaghart m’a alors proposé de traduire le roman au profit de sa maison d’édition sans devoir payer les droits de traduction. Et c’est ainsi que Tira a publié ma traduction intitulée Un corps m’habite en 2019.

Youcef BACHA, jeune chercheur en didactique des langues, en linguistique et en littérature française. Attaché au laboratoire de Didactique de la Langue et des Textes, Université de Ali Lounici-Blida 2 (Algérie).