« La Dernière impression » de Malek Haddad et le général Raoul Salan

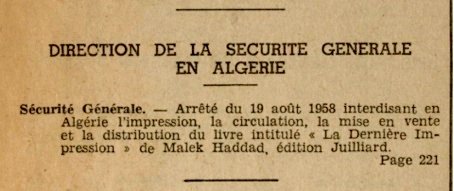

Saïd Belhacen est le personnage phare du roman La Dernière impression (1958), de Malek Haddad ; il est un bâtisseur de ponts. Un jour, il reçoit un dénommé « Ali », qui lui ordonne de détruire un des ponts de la ville de Constantine conformément aux actions de la lutte armée exigé par le FLN-ALN. Le pont en question est celui que Saïd avait élaboré et construit. Le détruire, c’est une grande partie de lui-même, de ses espoirs et de son imaginaire vital qu’il sera obligé d’anéantir. Le roman La Dernière impression est plus qu’un texte engagé ou un roman à thèse, il est le seul écrit de fiction littéraire algérienne montante à être persécuté et interdit de diffusion et de lecture par arrêté officiel, émanent d’une autorité militaire en pleine guerre coloniale. Un texte interdit et saisi sur tout le territoire algérien à un moment historique pour le devenir de l’État français, à savoir le passage de la IVe République vers la Ve.

Sur le plan de l’historiographie littéraire algérienne, La Dernière impression devint une sorte de « praxis littéraire » dans un environnement de luttes idéologiques des plus complexes et des plus sanguinaires.

La critique universitaire en Algérie a passé sous silence un tel événement et s’est réservé la tache de « régionaliser » l’auteur en l’enfermant dans les seules gorges naturelles de sa ville natale, Constantine (alors que sa famille paternelle est originaire de la Grande Kabylie) et que sa vision du monde est nettement ancrée dans sa formation politique de militant communiste qu’il ne niera jamais, malgré sa coupure organique avec le Parti communiste algérien.

À lire le texte juridique interdisant la diffusion du livre, le texte littéraire devient une arme de guerre, un organisme combattant qu’il est primordial d’anéantir au même titre que les « fellaga » du FLN-ALN. Une telle décision politico-militaire à l’encontre d’une œuvre esthétique rejoins, dans sa visée, les campagnes fascistes d’avant 1939 d’incendier les ouvrages qui ne sont pas compatibles avec l’idéologie rétrograde du nazisme, du fascisme et du franquisme oligarchique. L’arrêté du général Salan conforte bien les propos de Kateb Yacine, sur cette langue française voulue par les écrivains et intellectuels algériens comme un butin de guerre. Appropriée par les élites algériennes, elle était une espèce d’arme de guerre contre le colonialisme, à commencer par les premiers textes de l’Emir Khaled, petit-fils d’Abdelkader, au sein du premier parti politique algérien, les Jeunes-Algériens.

À la parution du roman de Malek Haddad aux éditions René Julliard, le général Raoul Salan est à la tête d’un mouvement d’officiers supérieurs de l’armée en Algérie, secondé par des civils notoirement connus pour leurs positions extrémistes. Il instaura un Comité de Salut Public (CSP), celui d’Alger, alors que le général Massu est à Paris négociant avec De Gaulle pour un gouvernement de Salut public. Le CSP-Salan avait pour objectif de destituer un État de droit et mettre à sa place un « État d’ordre ».

Le roman de Malek Haddad devient alors partie prenante d’un processus politico-idéologique qui ébranla l’imaginaire social et culturel d’une communauté se disant héritière d’une terre, de son Histoire et son devenir. Le général Raoul Salan est connu pour être un fervent défenseur des valeurs éthico-religieuses d’un Occident façonné par les Croisades et revendiquant la latinité de l’Algérie. En mars 1958, il devient le porte-parole de cette nouvelle reconquête idéologique à l’ère du nucléaire, de la conquête de l’Espace et au rythme de la guerre froide entre deux superpuissances. Dans le roman de Malek Haddad, Said évoque, lui, la coupure, le cisaillement politique et historique avec la sous-culture du Croisé mythifié pendant 128 années, par une colonisation de peuplement. Mais Saïd, en ce déplaçant au cimetière d’Aix-en-Provence devant la tombe de la bien-aimée Lucia, marque la geste de cette tolérance spirituelle et religieuse entre Occident sud-méditerranéen marqué par un profond communautarisme humaniste.

Le général Salan lui, en tant que scribe du texte de loi, demeurera aux antipodes des valeurs contenues dans la fiction de Malek Haddad. À l’heure de la signature de cette abomination juridique, c’est cette instance idéologique qui le soutient dans son programme éphémère, qui venait de signer son inexistence, son début d’étourdissement et son asphyxie. La question qui semble intéressante à poser est la suivante : Le général signataire, a-t-il lu La dernière impression de Haddad pour devoir mobiliser cette armada de textes de lois incriminant la république française ? Rien ne le confirme ni ne l’infirme jusqu’à présent. Un général ne veille pas à lire, mais à l’application des ordres.

Interdit en Algérie, non en France, le roman se présente à Salan et à son état-major comme un « manuel de guérilla » urbaine, une peur qui obsède les ultras de la colonie Algérie depuis l’encerclement de la Casbah d’Alger en 1957. Il a été perçu comme une incitation à une opération de guérilla urbaine à Constantine, une opération de sabotage d’envergure. Mais un ouvrage de 204 pages de textes, une fiction bien poétisée par des personnages en papier, peut-il ébranler les édifices d’une République en voie de décomposition et par la seule force des mots ?

La Dernière impression est ce roman de toutes les ruptures dans un univers en guerre et imprégné de folie meurtrière. Malek Haddad l’énonce clairement « Chez nous le mot patrie a un goût de colère » (LDI, p. 26) et Saïd, en tant que porte-parole de l’auteur, l’explicite encore plus : « La guerre n’était pas jolie. L’Histoire n’a pas de cœur. » (LDI, p. 28). C’est une guerre qui a éclaté dans la nuit du 31/10 au 1/11/1954, désignée par les états-majors comme une campagne de lutte contre une poignée de rebelles, de criminels et de hors-la–loi, avant qu’elle ne s’étende à tout le territoire algérien, devenant une opération de « pacification ». Une nomenclature bien usitée par le militarisme français de la première moitié du XIXe siècle.

Le roman de Haddad n’est nullement d’un genre historique, ni même un roman à thèse, mais un texte qui s’inscrit dans les événements de l’Histoire et 1958 est une année marquante pour la résistance anticoloniale en Algérie. Une lutte armée qui se situait en réelle difficulté, tant sur le plan militaire qu’humain à l’intérieur d’un territoire totalement isolé du monde par les champs de mines et barbelés électrique le long de ses frontières à l’est et à l’ouest. La futur bataille se préparait sur le territoire de la Métropole et faire sauter un pont d’une aussi importante ville telle que Constantine relèverait de l’aventurisme suicidaire. Le roman ne pouvait être un manuel de guérilla urbaine, ni un texte subversif appelant à des actes de sabotage, mais une narration qui interroge ceux-là mêmes qui l’ont interdit de lecture sur leur propre actes de guerre qui ont coupé tous les ponts de la vie commune et de la tolérance. Quatre années de combats ont précédés la parution de La dernière impression et les morts ne cessaient de s’accumuler dans les deux camps.

Le général de Gaulle indiquait le 23/11/1958 que 7200 officiers et soldats français ont trouvé la mort en Algérie, depuis le 1/11/1954 et 77000 « rebelles » ont été tués en combattant. Mais le second bilan rendu public, dans la même année et par le directeur du cabinet du général Salan, annonçait que depuis le début de la « rébellion », les pertes françaises sont estimées à 6000 soldats et 62000 « rebelles ». Donc, depuis le déclenchement de la lutte armée, 5 militaires français sont tués chaque jour et un sur 10 du côté de l’ALN algérienne. Le même bilan que celui durant la guerre du Vietnam jusqu’à Dien Bien Phu en 1954. Mais depuis le 13 mai 1958, la proportion des victimes dans les deux camps n’est plus communiqué qu’exceptionnellement sous la dénomination de pertes au sein des forces de l’ordre. C’est ainsi que jusqu’au mois de février 1958, 297 militaires français sont tombés dans les champs de batailles, face à 3371 « rebelles » tués.

La Présidence du Conseil de l’État français évoque pour sa part, dans un bilan en date du 23/10/1958, que depuis 4 ans de guerre, 15000 civils français de souche ont été tués et que 10000 musulmans, hommes, femmes et enfants « ont été massacrés par la rébellion ». Nous entendons par là un changement dans le ton des communiqués qui rejoignent un réel processus de fascisation de l’État français depuis l’avènement des CSP-France et celui d’Alger. Le roman de Haddad devient le témoin de cette guéguerre des communiqués et des bilans moribonds. Les Français s’efforçant à l’oubli ou à la coexistence avec l’idée de la permanence du conflit, ne faisant plus confiance à leurs gouvernants. Leur quotidien est soumis au poids du coût des dépenses que leur coûte le maintien de l’Algérie dans l’Empire colonial. En 1956, la France a dépensé 500 milliards de francs de l’époque, sur le plan militaire, alors que pour la seule année 1958, elle sera obligé de débourser quelques 800 milliards de plus, élevant le total « de son effort de guerre de maintien de l’ordre » à quelques 2200 milliards de francs pour la période de 1955 à 1958.

La guerre dite d’Indochine n’aurait coûté à la France et aux contribuables de la Métropole que 1400 milliards en 8 années de conflit colonial. Des chiffres auxquels il faut bien ajouter le 1 milliards de dollars de pertes en devises pour la même période algérienne.

Les « commissaires politiques » de la censure

À la parution de La Dernière impression, une grande crise est apparue au sein de l’armée coloniale française, notamment au sein du corps des parachutistes qui formaient les « sections d’assaut » de la pacification en Algérie. Ils étaient quelques 200000 selon le décompte des médias français et ceux d’entre eux qui ont été versés dans la vie civile étaient au nombre de 50000, sans parler des 160000 brevets d’anciens paras qui ont été décernés. Nombre d’entre eux seront envoyés dans les opérations dites de « dopages » au sein de certains régiments des armées de paras et avec la connexion de certains officiers de parachutistes en activités au niveau de état-major et l’appui de certaines associations paramilitaires d’anciens parachutistes de la guerre du Vietnam tout en disposant d’appuis de politiques en poste.

Afin de couvrir ce noyautage d’éléments paramilitaires au sein des corps constitués, le commandement militaire prendra la décision dite « conspiratrive » pour mener de front les opérations de « pacification ». Il donne des directives de « modération » à ces unités spécialisées, il met sur pied des Détachements Opérationnels de Protection (DOP), auxquels il confie, avec un maximum de discrétion, les missions du renseignement et des interrogations qui se terminent par des assassinats et des disparitions. Il instaure le corps de Défense Intérieur du Territoire (DIT) où certains officiers de la Gendarmerie sont chargés d’armer des personnes « sûres », avec arme en dépôt à leur domicile et se tenant prêtes à répondre à des « convocations » nocturnes.

Le roman de Malek Haddad, publié par un éditeur dont les positions durant le régime de Vichy sont marquées par des tergiversations entre figues et raisins, connaîtra le sort de ceux que l’on exclut de la terre natale. Son auteur est connu pour être un militant de la Fédération de France du FLN et un des intellectuels du futur Gouvernement Provisoire de la République Algérienne (GPRA), faisant des missions de contacts culturels pour son compte dans plusieurs pays « amis de la Résistance algérienne ». Mais l’attitude du CSP-Alger vis-à-vis de l’écrit de fiction de Malek Haddad donne à croire que l’État français vient de créer une armée de fraction face à celle de métier. Nous sommes en mois de mai 1958 et l’affaire de l’assassinat de Maurice Audin (le 11/6/1957) est encore dans les esprits des Français de la Métropole. Le général Raoul Salan arrive à Alger vers la fin de 1956 et participera activement dans l’opération antiguérilla urbaine d’Alger, dite « bataille d’Alger », au printemps 1957. Sa stratégie militaire est celle de délaisser les grandes opérations d’envergure au profit d’une pression permanente sur la population. De la contre-peur, on passe à la « propagande blanche » par l’action psychologique des 5e Bureaux. Avec les Sections Administratives Spécialisées (SAS), regroupements de populations des campagnes aux abords des agglomérations urbaines afin de les isoler des maquis de « rebelles », Salan passe de la « conquête des cœurs » à celle des esprits, en rappelant à chaque fois la phrase de de Gaulle qui disait : « On ne peut à la fois manier la mitraillette et donner le biberon ».

Mohamed-Karim Assouane est enseignant de littérature française moderne et contemporaine et membre de l’Equipe de recherche sur les manuscrits de Mohamed Dib du CNEPRU (Alger). Il est auteur de plusieurs livres dont notamment Poème pour une passion (Silex éditions, Paris, 1985) ; Paul Robert : Mémoire, dictionnaire et enseignement, publication des Actes du colloque du même nom (Université Hassiba Ben Bouali-Chlef, aux éditions Hibr, Alger, 2011)

Références consultées

1 – Malek Haddad, La Dernière impression, Éditions René Julliard, Paris, 1958.

2 – Recueil des actes administratifs de la Délégation général du Gouvernement en Algérie. Lois et décrets, numéro du 5/9/1958, Alger.

3 – « Jacques Soustelle, de l’ethnologie à la politique », article de Didier Rolland, in Revue d’Histoire Moderne et Contemporaine, n° 1 (Tome 43), janvier-mars 1996.

4 – Le jeune République, N° 1180 du 1/4/1958.

5 – France Nouvelle, du 22/5/1958.

super écrivain ,j’ai lu ses romans,, merci pour l’article