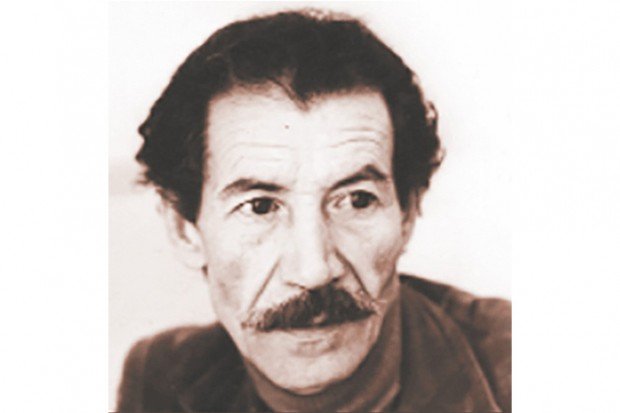

Le 1er décembre 1985, le jour où M’hamed Issiakhem est décédé

Tous les hommages se révèlent froids et insensés devant la figure de M’hamed Issiakhem, mais à lire celui de Kateb Yacine, les âmes frémissent pour laisser place à un deuil infini. « Vu plus d’une fois, finir une toile en quelques heures, pour la détruire tout à coup, et la refaire encore, comme si son œuvre aussi était une grenade qui n’a jamais fini d’exploser dans ses mains », a-t-il dit, regrettant la mort du grand artiste.

Entre Kateb Yacine et M’hamed Issiakhem, les admirateurs de l’art croient en une simple relation d’amitié artistique, mais en réalité, raconte Kateb, « on a lié une amitié sans bornes, parce qu’il nous arrivait de boire ensemble des nuits entières. D’innombrables nuits blanches. Les bistrots qu’on fréquentait à Paris c’était des bistrots d’immigrés parce qu’on recherchait l’Algérie. Et comme au bistrot on parle beaucoup, à ce moment-là s’établissent des liens qui durent toute la vie. »

L’illustre Issiakhem n’était pas uniquement le maître fondateur de la peinture moderne, mais il était le démiurge déformateur du réel pour le soumettre à son œil déconcertant et en tamiser la plus terrifiante des images. L’art pour lui, dit Benamar Mediene, « est toujours un risque qui engage l’existence même de celui qui l’assume. »

Chez Issiakhem, il n’est pas nécessaire de faire l’inventaire de l’œuvre, mais il faut juste se rappeler d’une phrase qu’il répétait souvent, « Un pays sans artistes est un pays mort… J’espère que nous sommes vivants… Que nous sommes vivants ! »